組み立てキットを使って自作に挑戦!

[第361回]

●クローンディスク作成(12)MiniTool Partition Wizard(11)HDDからHDDにコピー

前々回は作成したクローンディスクと元のディスクの中身が微妙に違っていることに気が付きました。

そこで前回は設定を少し変えてやってみたのですが結果は同じでした。

念のためWindows11のクローンディスクを作成したときはどうだったか確認してみたところやっぱり中身が微妙に違っていました。

よくよく考えてみると今まではHDDからSSDにコピーするか逆にSSDからHDDにコピーしました。

ひょっとするとHDDとSSDとの間でのコピーでは中身に僅かな違いが生じるのかも。

ということになるとHDDからHDDへのコピーをやって確認してみなければなりません。

もっともこの微妙な違いは実用上は問題はなさそうなのですが。

まあ。あれです。

乗りかかったフネです。

なんとなくこのままにしておくのはノドに刺さった小骨のようで気持が悪いです。

それほど手間がかかるわけでもありませんからとにかくやってみることにしました。

作業は今までと同じWindows11デスクトップパソコンで行いました。

前回と同じようにノートパソコンのシステムディスク(2.5インチHDD)をDVDドライブから外したSATAケーブルに接続しクローンディスクを作成するHDDを裏側のUSBポートにセットしました。

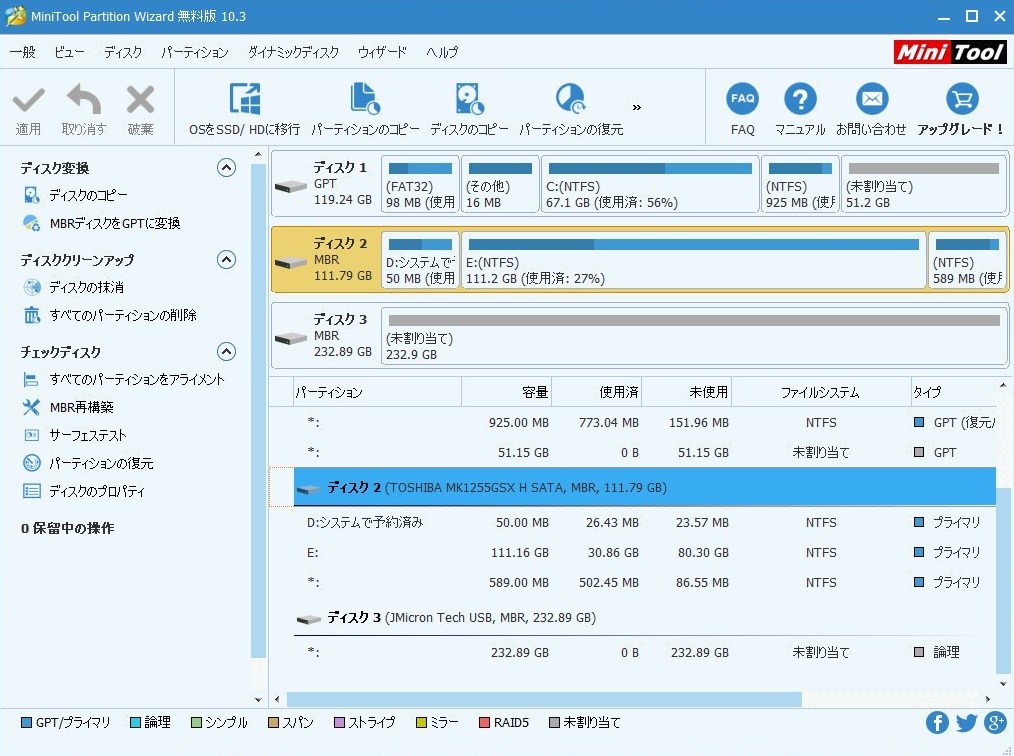

Partition Wizardを起動しました。

もう何回も同じ操作をやっていますから途中の画像や説明は省略します。

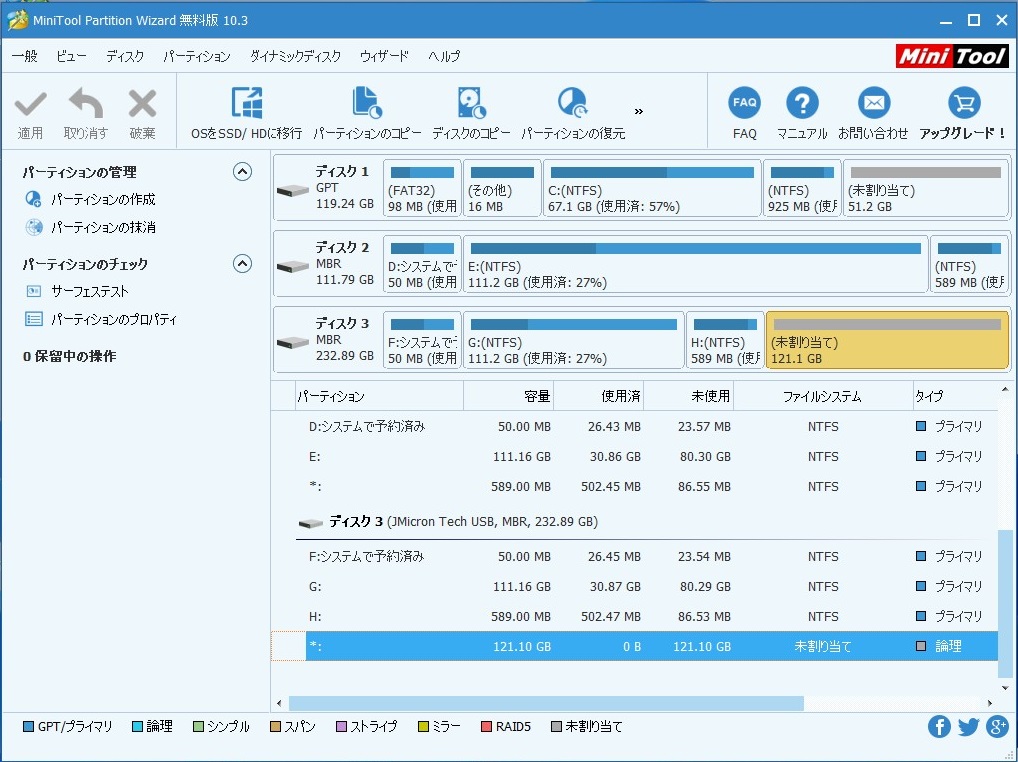

ディスク2はノートパソコンのシステムディスク2.5インチHDD(120GB)です。

ディスク3は空の2.5インチHDD(250GB)です。

手元には120GBのHDDはありませんから250GBのHDDを使います。

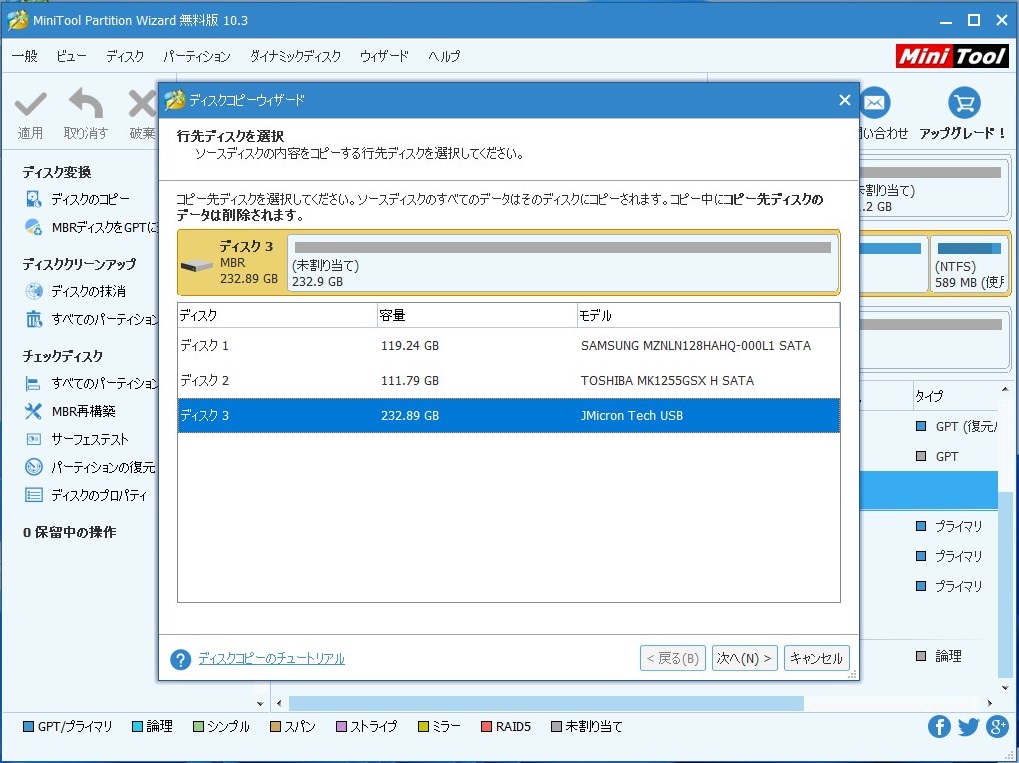

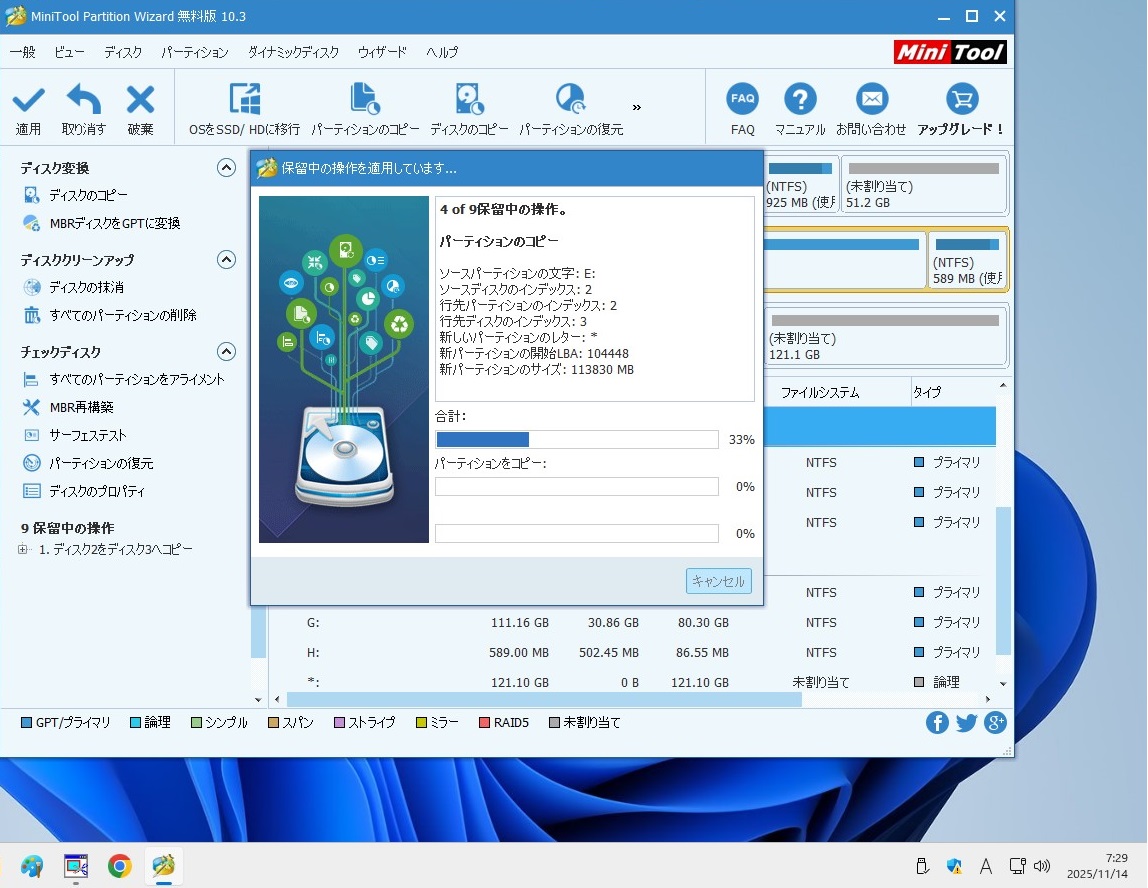

ディスク2のクローンをディスク3に作成します。

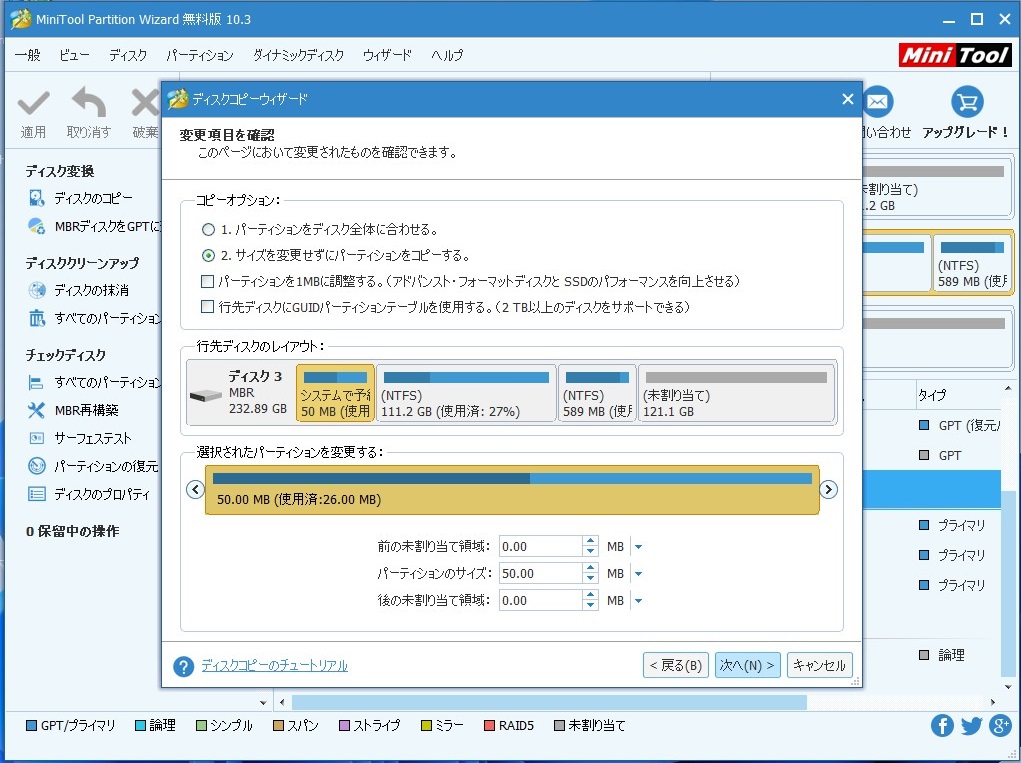

サイズを変更せずにコピーをします。

パーティションを1MBに調整するにはチェックは入れません。

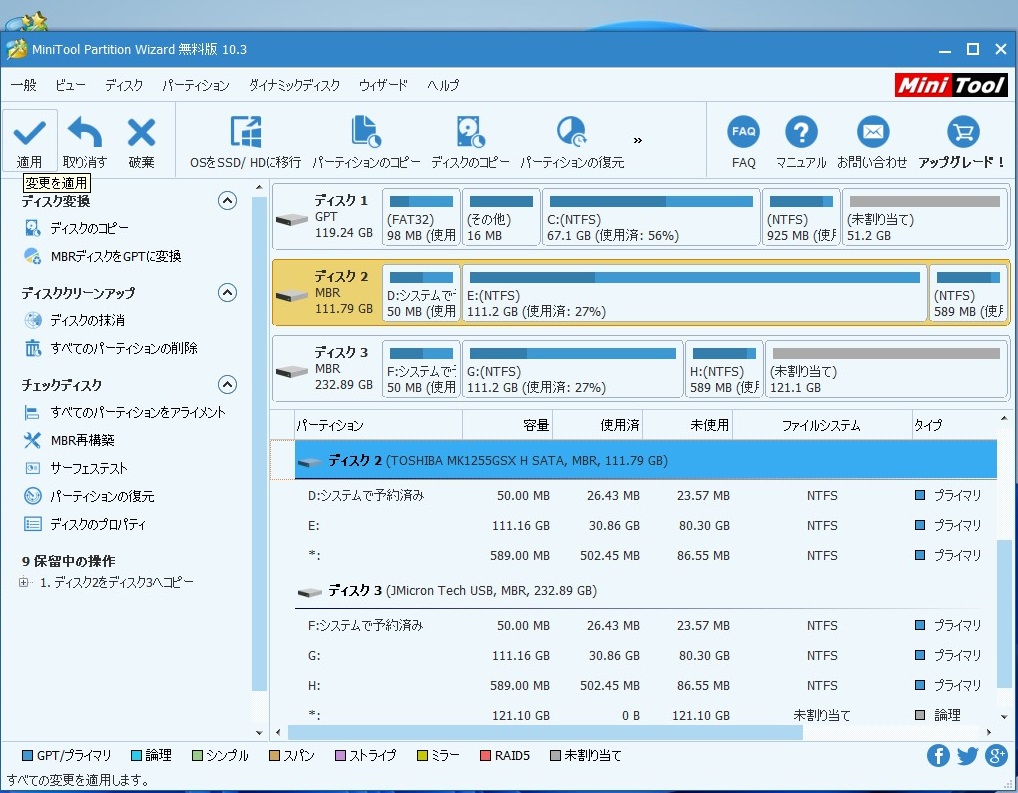

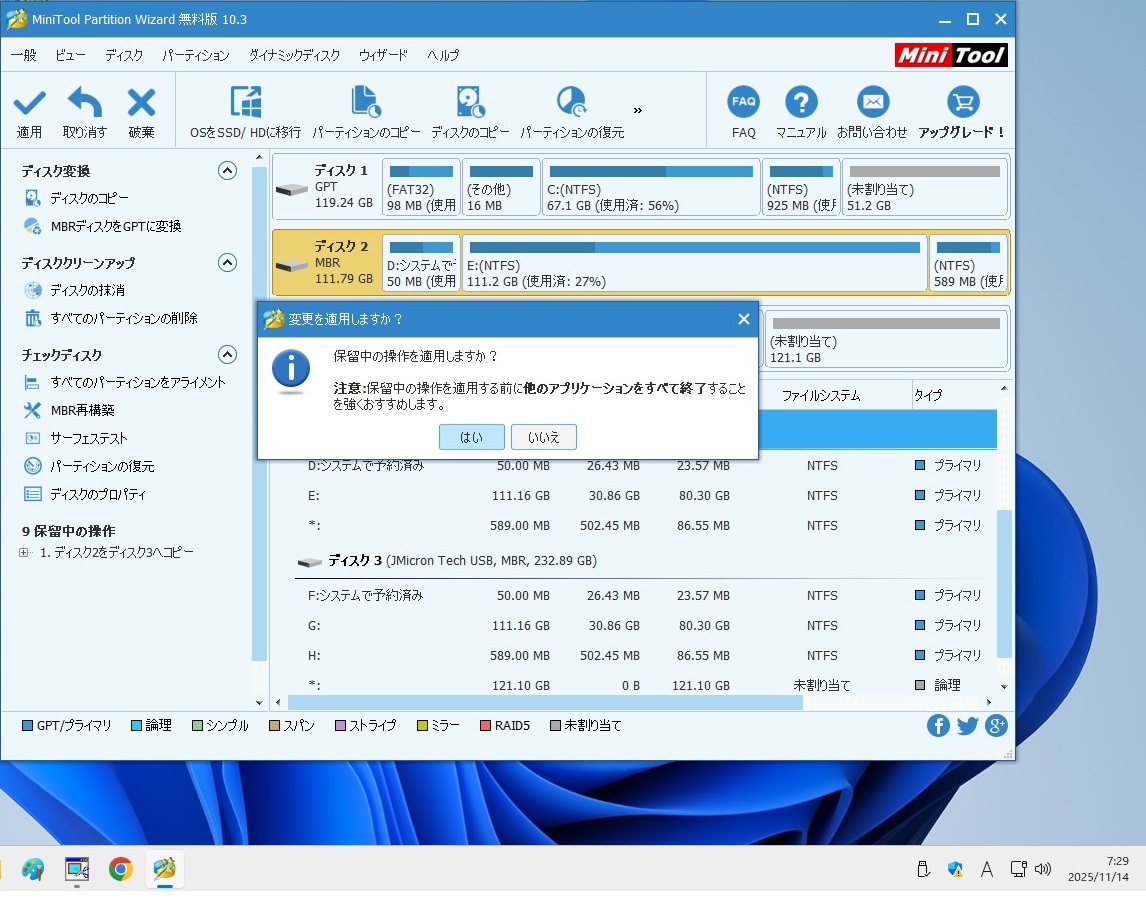

「変更を適用する」をクリックします。

コピー作業が開始されました。

時刻は7:29です。

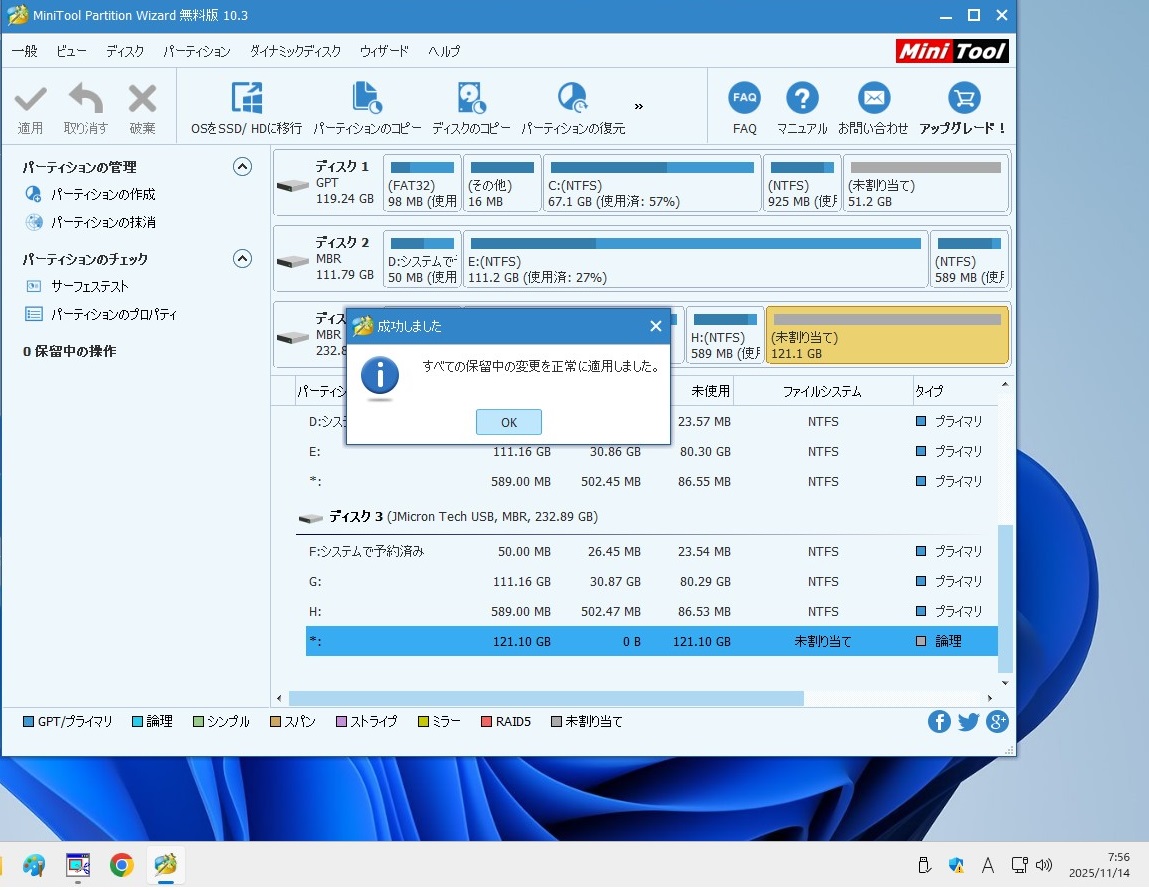

コピー作業が終りました。

時刻は7:56です。

かかったのは27分です。

SSDとHDDの間のコピーでもHDD同士のコピーでもかかる時間はそれほど変わりません。

あれれれれ?

HDDからHDDへのクローンディスク作成でもコピー元のディスクとコピー先のディスクではパーティションのサイズは同じですが中身の使用済のサイズがわずかに変わっています。

うむむむむ。

まあこれで特に問題がなければPartition Wizardの場合にはこういうことだということで納得するしかありませんでしょう。

長いあいだPartition Wizardを使ってきましたが今までは全く気が付きませんでした。

他のクローンソフトは使っていませんのでほかではどうなるのかについてはわかりません。

それで。

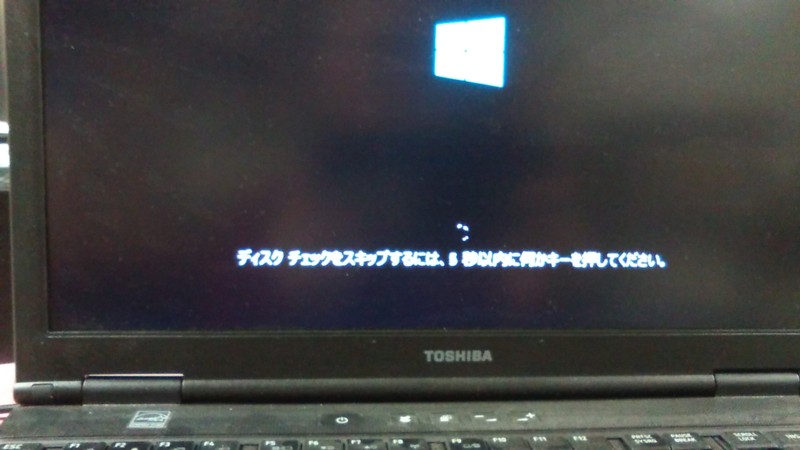

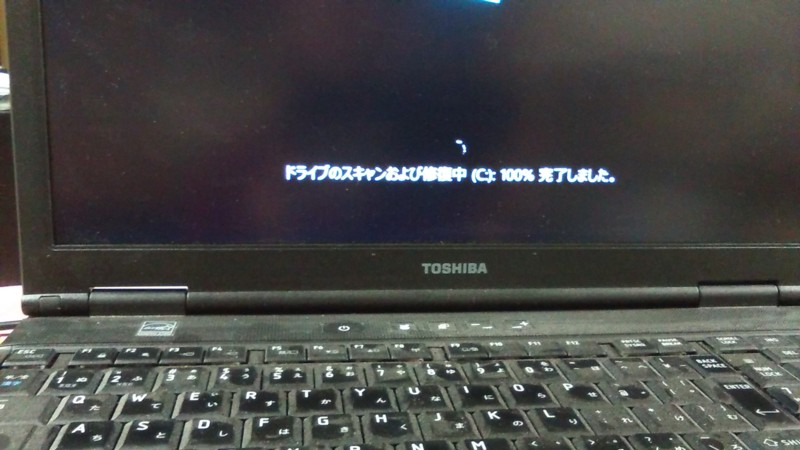

前回書きましたクローンディスクの起動時に表示されたエラーについてですが。

いきなり電源OFFをしたりするとそのあとの起動時に表示されたりする表示です。

明るさの調整がうまくできなくて文字がぼけています。

後になって気がついたのですが。

ひょっとすると「高速スタートアップ」が関係していたのかもしれません。

確認したところWindows10でも「高速スタートアップ」が有効になっていました。

これは無効にしておいたほうが無難です。

そうすると余計に起動時間がかかることになりますが私はシャットダウンというのはそういうものだと思っています。

そうそう。

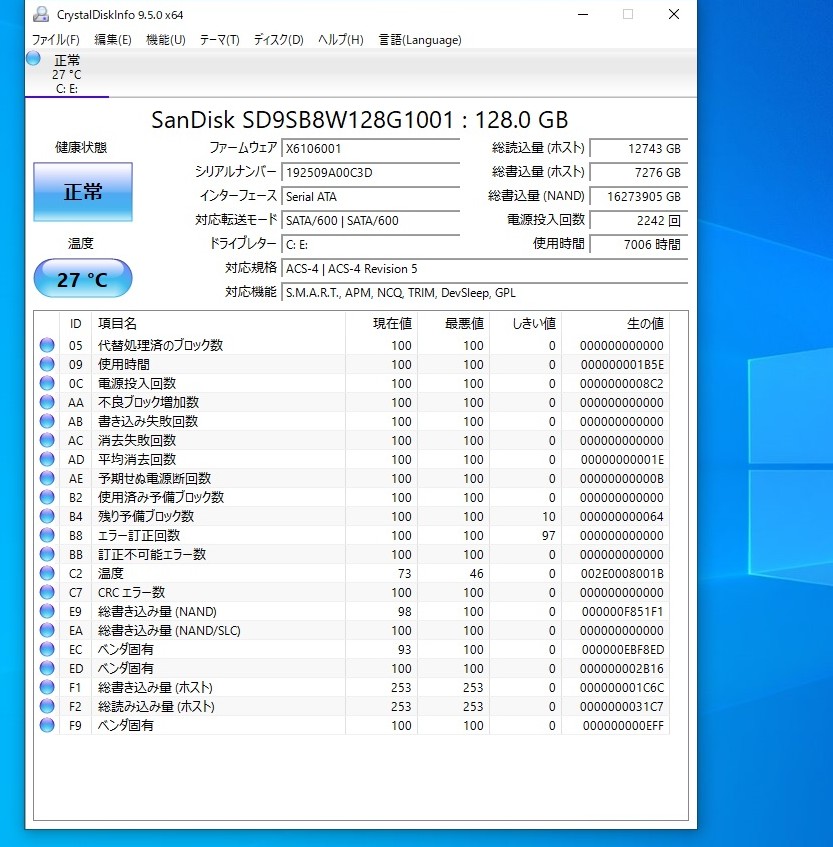

念のためにSSDそのものに問題がある可能性も考えてCrystalDiskInfoで確認してみました。

正常です。

下に色々の項目が表示されていますが正直なところよくわかりません。

まあブルーで正常と表示されていますからよろしいのでは。

さて。

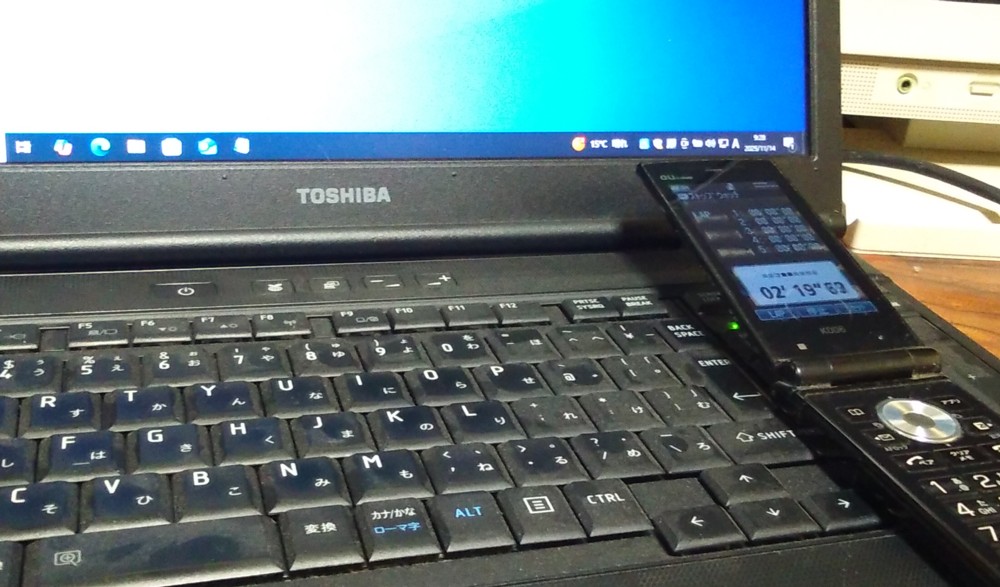

これでノートパソコンのSSDのクローンディスクとHDDのクローンディスクの両方が揃いましたから起動時間を比べてみます。

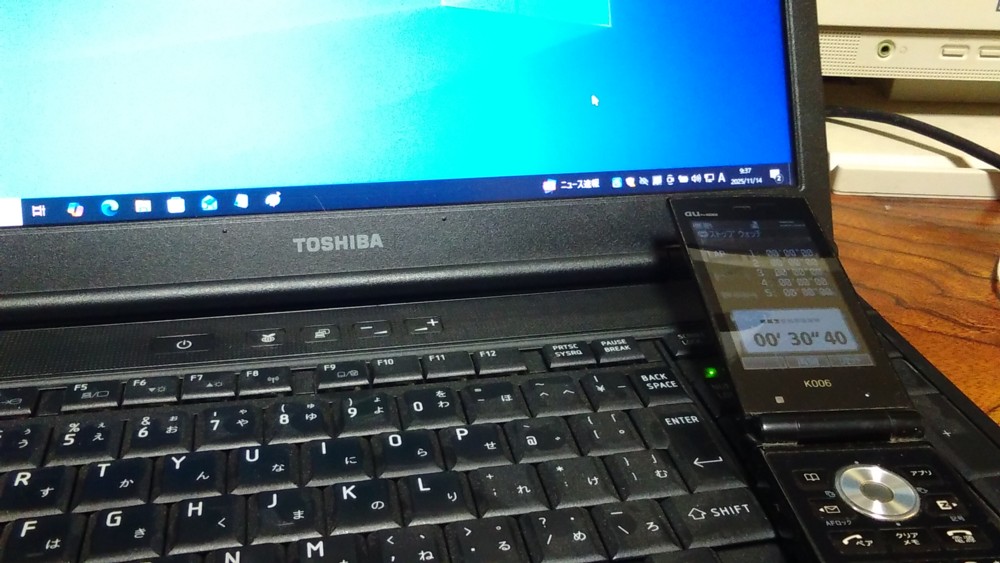

まずはHDDで起動しました。

しっかり2分以上かかっています。

起動だけでもこんな具合ですがたとえばGoogle Chromeを開こうとしてもしっかり待たされます。

さすがにこのレベルでは使うのに疲れてしまいます。

SSDに交換して起動しました。

30秒で立ち上がりました。

Google ChromeもEdgeも1、2秒で立ち上がります。

これなら十分使えます。

もっともWindows10は普段用に使いたいとは思いませんけれど。

パソコンをつくろう![第361回]

2025.11.14upload

前へ

次へ

目次へ戻る

ホームページトップへ戻る