logfile piciolog\0328183217.txt open

*** pic i/o ***

picio-30 connected

>/hload 16f88test1c.hex

loading 16f88test1c.hex ...

i=172,binbfend=68

>/picwr

400C[A9][50][36][91]

*******picwrend

>/verify

inbfend=0

400C[A9][50][36][91]

(01)(A9)(50)(36)(91)(46)(40)(E5)(0A)(56)(79)(91)(21)(16)(9D)(51)(80)

(02)(05)(28)(36)(91)(46)(40)(E5)(0A)(56)(79)(91)(21)(16)(9D)(51)(80)

(04)(83)(16)(12)(28)(46)(40)(E5)(0A)(56)(79)(91)(21)(16)(9D)(51)(80)

(04)(6C)(30)(1A)(28)(46)(40)(E5)(0A)(56)(79)(91)(21)(16)(9D)(51)(80)

(0C)(8F)(00)(00)(30)(86)(00)(85)(00)(9B)(00)(03)(10)(16)(9D)(51)(80)

(0A)(86)(01)(06)(08)(01)(3A)(86)(00)(21)(28)(03)(10)(16)(9D)(51)(80)

(10)(F8)(3F)(FF)(3F)(FF)(3F)(FF)(3F)(FF)(3F)(FF)(3F)(FF)(3F)(FF)(3F)

vfend

error=0

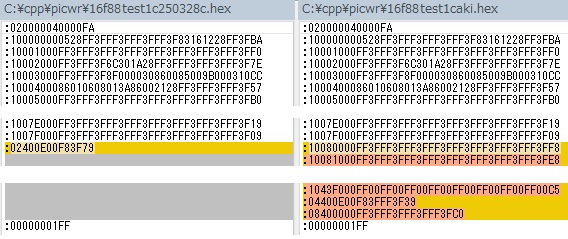

>/picrdf 16f88test1c250328c.hex

400C[F8][3F][FF][3F]

type=04,uadrs=00

[08]

0000[10][05][28][FF][3F][FF][3F][FF][3F][FF][3F][83][16][12][28][FF][3F]

0010[10][FF][3F][FF][3F][FF][3F][FF][3F][FF][3F][FF][3F][FF][3F][FF][3F]

0020[10][FF][3F][FF][3F][6C][30][1A][28][FF][3F][FF][3F][FF][3F][FF][3F]

0030[10][FF][3F][FF][3F][8F][00][00][30][86][00][85][00][9B][00][03][10]

0040[10][86][01][06][08][01][3A][86][00][21][28][FF][3F][FF][3F][FF][3F]

0050[10][FF][3F][FF][3F][FF][3F][FF][3F][FF][3F][FF][3F][FF][3F][FF][3F]

07D0[10][FF][3F][FF][3F][FF][3F][FF][3F][FF][3F][FF][3F][FF][3F][FF][3F]

07E0[10][FF][3F][FF][3F][FF][3F][FF][3F][FF][3F][FF][3F][FF][3F][FF][3F]

07F0[10][FF][3F][FF][3F][FF][3F][FF][3F][FF][3F][FF][3F][FF][3F][FF][3F]

[01]

type=04,uadrs=01

[08]

400E[F8][3F]

[10]

>/exit

|